この記事の目次

1. フレックスタイム制とはこんな制度

フレックスタイム制とは、始業と終業の時刻を労働者の決定に委ねるというものです。

午前8時に来て午後5時に帰ったり、午前10時に来て午後7時に帰る、みたいなことを会社ではなく労働者が決めることができます。

ただし、完全に労働者の決定に任せてしまうと、夜の10時に来て朝の7時に帰る、みたいなこともできてしまいます。

そのため、フレックスタイム制を導入している会社では、「この時間からこの時間は会社に出社していてください」というコアタイムや、「この時間からこの時間のあいだで始業・終業時刻を決定してください」というフレキシブルタイムを定めていることが多いです。

2. フレックスタイム制のメリット

2.1. ① 労働者が自分の出社・退社時刻を決められる

労働者が自分の出社・退社時刻を自由に決められるのがフレックスタイム制の最大の特徴です。

これにより、例えば、小さなお子さんのいる家庭では、保育園の送り迎えが楽になったり、あるいは、夜の予定のために早めに出社して仕事を終らせる、といったように、労働者がプライベートの充実を図ることができます。

2.2. ② 通勤時間をずらせる

①と通ずる話ですが、労働者が個々に出社・退社時刻を決定できるため、通勤ラッシュの時間帯を避けて通勤することができます。

2.3. ③ 3ヵ月以内のあいだの繁忙期と閑散期で、労働時間を調整できる

フレックスタイム制を適用された労働者は、清算期間(※)という期間内に、会社が法定の範囲で定める総労働時間数分を、労働者が始業・終業時刻を調整しながら働きます。

例えば、1カ月の所定労働時間の総労働時間が177時間という場合、1日の労働時間が6時間になる時があってもいいし、9時間になるときもあっていい。けれども、労働者は清算期間全体を通しては、177時間は必ず働く必要がある、ということです。

よって、1カ月の期間で繁忙期と閑散期がある場合、繁忙期は長く働いて、閑散期は短く働く、ということが労働者の裁量で可能となります。

2019年4月の法改正で清算期間の上限が3ヵ月(それまでは1か月)とされたことで、より長い範囲で繁忙期・閑散期への対応ができるようになり、より柔軟な働き方ができるようになっています。

※ 清算期間:フレックスタイム制を適用する期間のこと。例えば清算期間が1ヵ月の場合、この1ヵ月の中で労働時間数を調整する。

2.4. ④ 残業代の削減に繋がる場合も

フレックスタイム制では、残業代の支払いは、1日や1週の労働時間ではなく、清算期間内の総労働時間を超えたかどうかで見ます。

どういうことかというと、例えば、清算期間が1ヶ月(暦の日数31日の月)の場合、総労働時間は以下のように

1週間の法定労働時間40時間×(変形期間の暦の日数31日÷7)=177.14

となります。

この177.14時間を超えないかぎり、1日の労働時間が8時間を超えても、1週の労働時間が40時間を超えても時間外労働は発生しません。

フレックスタイム制の場合、労働時間の決定権は労働者にあるので、労働者がきちんと調整してくれることが前提ですが、うまくいけば、通常の労働時間制よりも残業時間を減らせる可能性があります。

3. フレックスタイム制のデメリット

3.1. ① 同僚や取引先との同期的な仕事が困難

メールやSNSといったIT技術の普及により、同じ時間を共有して仕事をするということは減ってはきています。

同じ時間を共有して仕事をする、というのは、直接顔を合わせたりすることや電話による連絡で、これらは相手と同じ時間に労働していないと、仕事ができません。

昔と比べて、そうした同期的な仕事や方法は減ってはきているものの、中小や地方ではまだまだそうしたコミュニケーションや取引が主流です。

しかし、フレックスタイム制では、労働者が出社・退社時刻を決めるため、そうしたやり方は難しくなります。

3.2. ② 社員の滞在時間のバラ付きにより経費がかさむ

コアタイムである程度制限はできるとはいえ、フレックスタイム制の場合、朝早くに出社してくる労働者もいれば、昼近くになってやっと出社してくる労働者もいます。

となると、通常の労働時間制のように、みんなで同じ時間に出社して退社する場合よりも、会社内に労働者がいる時間は長くなります。

細かい話ですが、社内の同じ部屋に10人いようが1人だけだろうが、照明などの電気代は同じなため、その分、経費は増えることになります。

4. フレックスタイム制導入の流れ

フレックスタイム制導入の流れは以下の通りです。

① 就業規則の整備

↓

② 労使協定の締結

↓

③ 変更した就業規則を労働基準監督署に提出(1か月を超える清算期間を定めた場合は労使協定も提出)

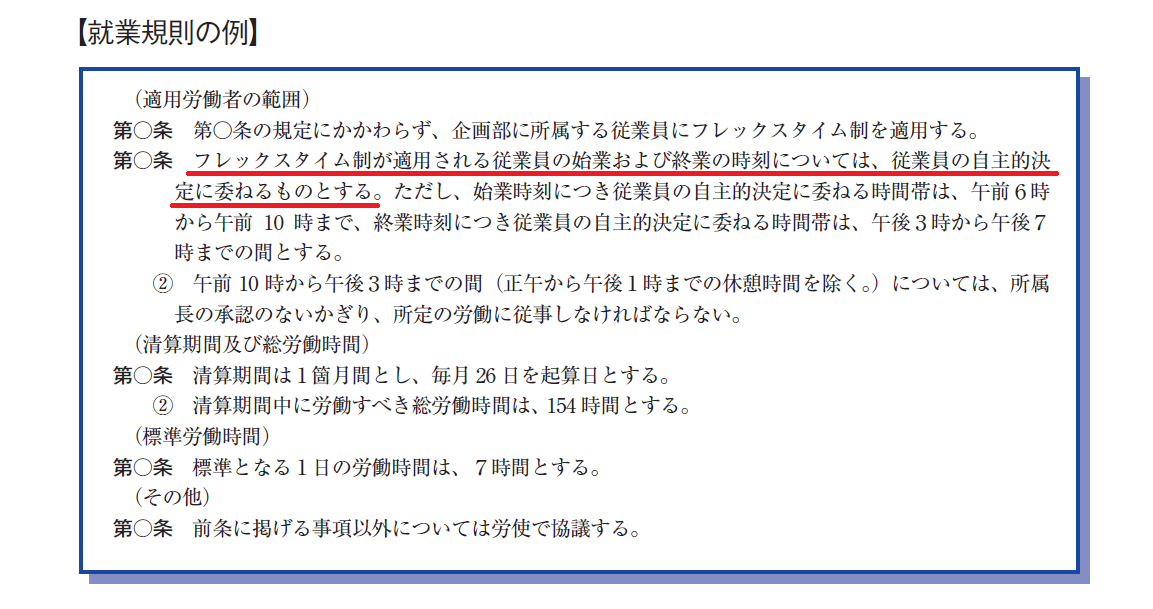

4.1. (1)就業規則等の整備

フレックスタイム制を導入するには、就業規則(労働者が10人未満の場合は、それに準ずるもの)に、「始業時刻と終業時刻の両方を労働者にゆだねる旨」を記載する必要があります。

参照:東京労働局

4.2. (2)労使協定の締結

フレックスタイム制では、就業規則等への規定の他、労使協定を結ぶ必要があります。

労使協定には、以下の項目を定める必要があります。

- 対象となる労働者の範囲

- 清算期間

- 清算期間における起算日

- 清算期間における総労働時間

- 標準となる1日の労働時間

- (コアタイム)

- (フレキシブルタイム)

清算期間を「1か月を超える期間」定める場合

・有効期間

① 対象となる労働者の範囲

誰にフレックスタイム制を適用するかを定めます。

必ずしも全社員に適用する必要はありません

同じ会社内でも、SEのように1日のうちいつ仕事してもいいような業種にだけ適用して、外回りの営業のように早朝や夜中にするわけにはいかない仕事には適用しないということができます。

② 清算期間

フレックスタイム制を適用する期間のことです。

労働者は、清算期間内に、後述する「清算期間における総労働時間」の時間数、働くことになります。

以前は、清算期間は「1ヶ月以内」でしか定めることができませんでしたが、2019年4月1日より「3ヵ月以内」の期間で定めることができるようになりました。

③ 清算期間における総労働時間

フレックスタイムのの清算期間の中で、労働者が「これだけは必ず働かないといけない労動時間」のことです。

いわば、フレックスタイム制における所定労働時間です。

一方、清算期間における総労働時間は、法定労働時間の中で収まっている必要があります。

この法定労働時間のことを、フレックスタイム制では法定労働時間の総枠といい、求め方は以下の通りとなります。

例えば、歴日数が31日の月の場合、177.14時間が法定の総労働時間の最大となります。

この例で、フレックスタイム制で清算期間における総労働時間を定める際は、177.14時間以下にしないといけません。

法定労働時間の総枠≧清算期間における総労働時間

※ 業種やその規模によっては44時間。ただし、1か月を超える清算期間を定める場合は業種や規模にかかわらず40時間。

④ 標準となる1日の労動時間

年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金の算定基礎となる労働時間となります。

フレックスタイム制の中で、労働者は最低限この時間は働かなければいけない、という労働時間ではないので注意が必要です。

年次有給休暇の賃金の算定に使われるものなので、この時間を極端に短くすれば、有給分の給与をケチれることになりますが、清算期間とあまりにかけ離れた労動時間を定めるのは、当然マズイです。

⑤ コアタイムとフレキシブルタイム

コアタイムとは、この時間だけは必ず出社していないといけない、という時間です。

一方のフレキシブルタイムは、この時間からこの時間のあいだで始業・終業時刻を決定してくださいというもの。

どちらも、必ずしも定める必要はありませんが、これらがないと労働者の意思で深夜業も可能となるため、なるべく定めておいたほうが良いでしょう。

ただし、コアタイムがあまりに長い、あるいはフレキシブルタイムがあまりに短いのは制度の趣旨に反するため望ましくありません。

⑥ 有効期間

1か月を超える期間の清算期間を定める場合、労使協定に有効期間を定める必要があります。

参照:東京労働局

労使協定の提出義務

フレックスタイム制の労使協定については清算期間が1ヵ月以内の場合は労使協定等を監督署に提出する必要はありません、

一方、清算期間が1か月を超える場合は労使協定を監督署に提出する義務が発生します。

4.3. (3)変更した就業規則を労働基準監督署に提出

フレックスタイム制を初めて導入する場合、就業規則の変更が行われるはずなので、変更した就業規則を監督署に提出する必要があります。

詳しい方法はこちらから。

5. フレックスタイム制導入時の注意点

5.1. フレックスタイム制の労働時間と時間外労働

① フレックスタイム制であっても労働時間の把握は必要

フレックスタイム制といえども、会社に労働時間を管理する義務があることに変わりありません。

よって、会社はタイムカード等で労働者の労働時間を把握する必要があります。

② フレックスタイム制と時間外労働

ただし、時間外労働に関しては、通常の法定労働時間や、変形労働時間制と異なり、1日や1週間単位での判断は行いません。

つまり、実労働時間が1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えたとしても、それが直ちに時間外労働とはならないわけです。

では、どのように時間外労働かを数えるかというと、算定期間中の労働時間が法定労働時間の総枠を超えているかどうかで判断します。

フレックスタイム制における法定労働時間の総枠の計算方法は以下の通り。

- 法定労働時間の総枠=1週間の法定労働時間(基本は40時間※)×(清算期間の歴日数÷7日)

よって、清算期間が1ヶ月で、その月の歴日数が31日の場合、177.1時間が法定労働時間の総枠となり、これを超えると残業代の支払い義務が発生します。

※ 職種によっては40時間の場合があるので「基本」としています。ただし、以下で解説する「1か月を超える清算期間」を定める場合については、そうした業種であっても「40時間」で計算します。

③ 1か月を超える清算期間を定めた場合

1か月を超える清算期間を定めた場合については、上記のような清算期間全体の労働時間とは別に、清算期間を1か月ごとに区分した期間(最後に1か月に満たない期間が出る場合は、その期間)でも、労働時間数を見ます。

具体的には、清算期間を1か月ごとに区分した期間(最後に1か月に満たない期間が出る場合は、その期間)の中で平均週50時間を超えた場合も時間外労働となり、割増賃金等の義務が発生します。

つまり、1か月を超える清算期間を定める場合、

- 1か月ごとに区分した期間の中で平均週50時間超えていないか

- 清算期間全体で法定労働時間の総枠を超えてないか

の2つの尺度で労働時間を見る必要があるわけです。

④ 1か月を超える清算期間を定めた場合で、清算期間途中に入社・退社等した場合

一方で、清算期間が1か月を超える場合であっても、清算期間よりも短い期間しか働かなかった労働者、すなわち中途入社した労働者や退社した労働者等については上記のような計算はしません。

代わりに「当該労働者を労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた時間」を超えた分を時間外労働として計算します。

つまり、当該労働者を労働させた期間が45日間だった場合、以下の計算式により

- 40時間×(45日÷7日)=257.1時間

を超えた部分について、時間外手当等の義務が発生します。

5.2. 清算期間の労働時間が、所定労働時間より短い場合

労働者の労働時間の管理不足により清算期間中の労働時間が、所定のものより短くなった場合、ノーワークノーペイにより、会社はその分の賃金を控除することができます。

また、所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合に限りますが、上記のような場合でも賃金をそのまま支払って、翌月の労働時間に不足分をプラスする、ということもできます。

ただし、プラスできるのは法定労働時間の総枠の範囲内までです。

6. フレックスタイム制はこんな会社におすすめ

6.1. 労働者の裁量が大きい会社

フレックスタイム制は他の変形労働時間と違い、コアタイム以外、会社が労働者の労働時間を指定することができません。

つまり、労働者に労働時間の決定権を委ねる、というのがフレックスタイム制の大きな特徴です。

(このため、フレックスタイム制は厳密には変形労働時間制ではないとされています)

労働時間の決定権を委ねる、というのは、イコール働き方の決定権を委ねるのも同然。

よって、デザインや研究職といった個人で業務を行うことの多い業種や業務(デザインなど)が向いているといえます。

6.2. 大企業

また、人的リソースに余裕のある大企業の場合、フレックスタイム制を利用しても、個々の労働者の負担がそれほど大きくなりません。

その一方で個々の労働者の働き方のニーズ、例えば、満員電車は嫌なので通勤時間を遅らせたいだとか、子どもの保育園の送り迎えをしたいといった要望をを一手に解決できることから、導入には向いているといえるでしょう。

6.3. 向いてない職種等

一方で、ライン作業の工場のように、労動時間や働き方に労働者の裁量が含まれる余地がない業務での導入はオススメできません。

もちろん、飲食や小売といったお店の開店・閉店時間が決まっているような業種でも難しいでしょう。

適正な労働時間のための変形労働時間制 -変形労働時間制導入マニュアルに戻る