この記事の続き

労務の現場と就業規則を上手く照らし合わせるための構造的理解法1.仕分け編

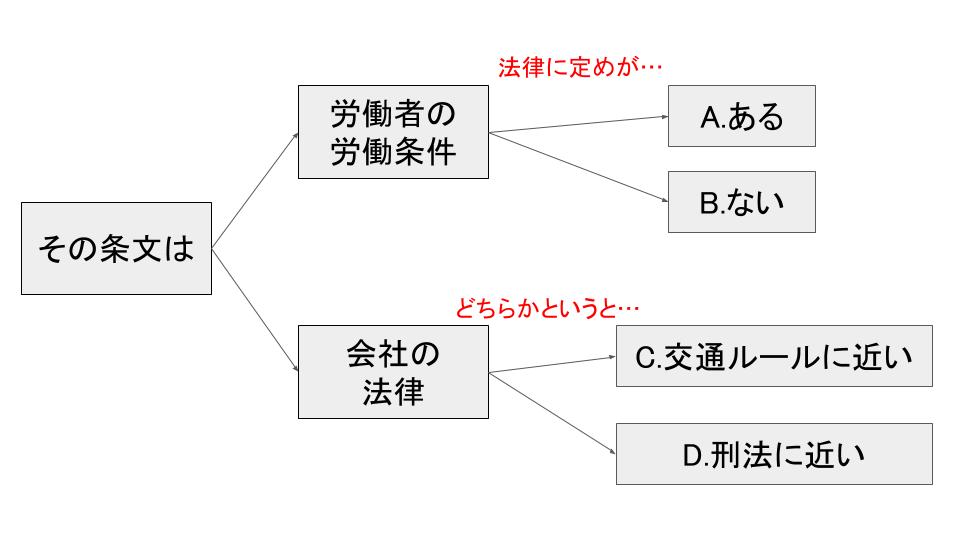

さて、前回の記事で上の図のように条文に仕分けたのは、A,B,C,Dそれぞれの条文で果たす役割が異なるからです。

役割が異なれば、条文に対するアプローチが変わるのも当然の話。今回はその解説ですが、早速その役割を簡単にまとめると以下のとおりになります。

A:会社の労務管理ついてのコンプライアンスに関わる条文

B:労働者の労働環境に関わる条文

C:社内秩序に関わる条文

D:会社のリスク管理に関わる条文

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

この記事の目次

0.1. A:会社の労務管理ついてのコンプライアンスに関わる条文

Aに属する条文は法律で定められた最低限度の労働条件を定める条文を定めるもので、労働時間や休日、賃金といった就業規則の絶対的必要記載事項がこれに当たります。

当然、監督署が調査に入れば必ず見られますし、労働者が監督署やユニオンに駆け込む、あるいは駆け込もうと思う理由もほぼすべてこの部分を定めていないか、定めていても守っていないから。

よって、会社として労務管理に関するコンプライアンスをきちんとしていくためにも、就業規則を作成する上で最低限このAに関する条文は整備し、守っていかないといけません。

法律よりも低い労働条件を定めることはできませんが、法律よりも高い条件は定めることは可能で、その場合はBの要素も持ちます。

また、就業規則のAの部分をきちんと把握しておけば、毎年のように行われる労働関連法令の法改正にも無理なく対応できます。

0.2. B:労働者の労働環境に関わる条文

賞与や退職金、慶弔休暇や職業訓練といった、法に特段の定めのない労働条件を定めます。

法に定めがない部分なので定めないことも可能ですが、定めておいたほうが労働者の労働環境や満足度の向上に繋がるものが多いのが特徴。

ただし、いくら法に定めがないからといって、慣例化し会社に完全に定着してしまうとAと同等の扱いを受けることがあるので注意が必要です。例えば、賞与を毎年同じ時期にほとんど同じ額を払っている、となると、それは臨時的な賞与とはいえず賃金と判断されることがあるということです。

0.3. C:社内秩序に関わる条文

主に服務規程がこれに含まれますが、他にも採用時の提出書類の記載なんかもここに当てはまります。

A,Bは主に会社が守る条文ですが、CとDは主に労働者側が守る条文です。

欠勤のルールや遅刻・早退のルールなどの他に、最近では会社保有のPCについてもきちんと定めておかないと、私的利用や悪用される恐れがあります。

しかし、だからといって、あまりその辺りのルールを増やしすぎたり、細かくしすぎたりすると、面倒に思う人が増えるため、守らない労働者が増える可能性があります。

そうなると定めている意味がなくなってしまうので、就業規則よりも変更が容易な内規に細かいルールは定め、状況に応じて変更するのも手です。

ついつい、細かく色々なことを書きたい部分ではあるのですが、就業規則のランニングコストに最も関わる部分でもあるので慎重な運用が求められます。

0.4. D:会社のリスク管理に関わる条文

問題を起こした労働者への処罰等は、通常の法律と同じく罪刑法定主義に基づき就業規則に定めがないとできないので、もしもの時のために詳細に定めておく必要あります。

主な条文は懲戒処分に関する部分ですが、Cと比べて、労働者がついうっかり違反するような内容ではないので、詳細に定めてもランニングコストの増加にはつながらないのが特徴。会社に起こりうる万が一の出来事とは何かを思いつくだけ書いてしまってもいいくらい。

セクハラやパワハラの禁止規定は通常、服務規程に定められるのが普通ですが、普通の会社ではDと考えて問題ありません。むしろ、Cとして扱わないといけないくらい日常的にそういった行為がある場合は、規定をしっかりするだけでなく、社員教育や研修が必要と考えるべきでしょう。

上記の4項目は、必ずしも明確に分けられるわけではありません。AがBの要素を持つこともあれば逆もしかり、ということはすでに触れているとおり。またCとDの区分が明確で無い条文もあるでしょう。守秘規定などのように「守り方=C」と「破った場合の罰=D」が一緒になっている規定もあります。

ただ、前回の繰り返しになりますが、仕分けはあくまで就業規則を読んだり作成したり、労務の現場に活かすための目安やヒントとなるもので、絶対に行わないといけないことではありません。なので、あまり神経質になりすぎず、おおまかに分類できていればそれで十分だということをお忘れなく。

次回は、仕分けて、それぞれの分類の意味がわかった上での就業規則の作成や労務の現場への活かした方といった、活用法について詳しく見ていきます。